WorldAffairs Journal誌にMats Lewan氏が執筆した常温核融合の記事が出たようです(中身は確認していません)。EMDriveについても記事が出ています。

以上

2017年1月29日日曜日

常温核融合カレンダー2017年版の販売開始

Cold Fusion Now! に告知されました。今年の常温核融合カレンダーの販売が開始されました。

毎年、このカレンダーが出てくるのを楽しみにしています。

今年もまた凝ったデザインになっているようです。下の写真の左下隅には、Clean Planet社の吉野英樹社長の姿も見えます。

販売は以下のInfinite Energy誌のサイトで行われています。1冊12ドル、3冊まとめると30ドルとのこと。これに加えて送料が必要です。

以上

毎年、このカレンダーが出てくるのを楽しみにしています。

今年もまた凝ったデザインになっているようです。下の写真の左下隅には、Clean Planet社の吉野英樹社長の姿も見えます。

販売は以下のInfinite Energy誌のサイトで行われています。1冊12ドル、3冊まとめると30ドルとのこと。これに加えて送料が必要です。

以上

スタンフォードエネルギークラブで常温核融合の議論(2017-01-25)

去る2017年1月25日にスタンフォードエネルギークラブの会合があり、そこで常温核融合の研究状況の報告が行われました。

登壇者の中のFrank Lingさんは、日本のJCFやICCF20にも出席しており、日本の常温核融合研究状況について広範な情報収集を行っている方です。

MFMPからこの会議の模様を撮影した動画が投稿・公開されています。

Frankさんによるアジア地区の常温核融合研究状況紹介はだいたい以下のタイミングで語られています。

日本、中国、韓国、インドの常温核融合研究開発状況

https://youtu.be/Cw3Yn1WooQA?t=30m55s

日本の研究グループ

https://youtu.be/Cw3Yn1WooQA?t=33m36s

NEDOが常温核融合研究に投資

https://youtu.be/Cw3Yn1WooQA?t=37m8s

吉野さんと東北大の研究チームの写真

https://youtu.be/Cw3Yn1WooQA?t=39m56s

日経の「世界を変える100の技術」も紹介

https://youtu.be/Cw3Yn1WooQA?t=41m29s

日経テクノロジーロードマップ 2016-2025

https://youtu.be/Cw3Yn1WooQA?t=42m6s

中国で行われたSSICCF20

https://youtu.be/Cw3Yn1WooQA?t=42m51s

中国の常温核融合研究マップ

https://youtu.be/Cw3Yn1WooQA?t=44m14s

韓国の常温核融合研究グループ

https://youtu.be/Cw3Yn1WooQA?t=44m42s

以上

登壇者の中のFrank Lingさんは、日本のJCFやICCF20にも出席しており、日本の常温核融合研究状況について広範な情報収集を行っている方です。

MFMPからこの会議の模様を撮影した動画が投稿・公開されています。

Frankさんによるアジア地区の常温核融合研究状況紹介はだいたい以下のタイミングで語られています。

日本、中国、韓国、インドの常温核融合研究開発状況

https://youtu.be/Cw3Yn1WooQA?t=30m55s

日本の研究グループ

https://youtu.be/Cw3Yn1WooQA?t=33m36s

NEDOが常温核融合研究に投資

https://youtu.be/Cw3Yn1WooQA?t=37m8s

吉野さんと東北大の研究チームの写真

https://youtu.be/Cw3Yn1WooQA?t=39m56s

日経の「世界を変える100の技術」も紹介

https://youtu.be/Cw3Yn1WooQA?t=41m29s

日経テクノロジーロードマップ 2016-2025

https://youtu.be/Cw3Yn1WooQA?t=42m6s

中国で行われたSSICCF20

https://youtu.be/Cw3Yn1WooQA?t=42m51s

中国の常温核融合研究マップ

https://youtu.be/Cw3Yn1WooQA?t=44m14s

韓国の常温核融合研究グループ

https://youtu.be/Cw3Yn1WooQA?t=44m42s

以上

2017年1月15日日曜日

週刊エコノミストに載った常温核融合の記事

週刊エコノミストの2017年1月17日号に『「常温核融合」復活か エネルギー革命の有力候補』という二ページの記事が掲載されました。日本の常温核融合研究を牽引するクリーンプラネット社に注目した良記事です。

新年早々、日本での常温核融合の認知を広げるために幸先の良いスタートだと思います。

以上

新年早々、日本での常温核融合の認知を広げるために幸先の良いスタートだと思います。

以上

2016年12月4日日曜日

微生物によってセシウムからバリウムへの元素変換を起こす実験動画

2016年10月10日に微生物によってセシウムからバリウムへの元素変換を起こす実験記録を含むビデオがYouTubeに公開されました。E-Cat Worldにも以下の記事で紹介されました。

この動画は以下になります。動画の中の音声はロシア語のようでさっぱり分かりませんが、英語のキャプションが付いているので内容をある程度理解できます。

動画全体として、放射性のCs-137を非放射性のバリウムに変換するとして説明されていますが、実験に使われているセシウムの扱い方を見ると、非放射性のセシウム化合物を使っているように見えます。ヴィソツキー博士の以前の発表でも、非放射性セシウムからバリウムへの変換を報告していたので、おそらく、この動画の実験でも非放射性のセシウム化合物を扱っているのだろうと推測します。

以下、時系列で大まかな見どころを示します。

https://youtu.be/eCXBNWuNODI?t=20s

最初に出てくるのはBreakTrough Technologies社のCommercial DirectorであるJulia Minakova氏です。この方の名前を初めて知りました。商用化を考えている企業だとすると、非常に興味深いですね。

https://youtu.be/eCXBNWuNODI?t=2m42s

ここから実験の紹介です。半減期30年が270日になると書いてあります。

https://youtu.be/eCXBNWuNODI?t=2m58s

Murygina V.P. , PhD of biological scienceが登場して、培養液の準備をしています。

セシウムとして紹介される白い粉が出てきます。非放射性の炭酸セシウムあたりを想像します。

https://youtu.be/eCXBNWuNODI?t=5m5s

Sergey Gaidamaka, Chief engineerが登場して、微生物を培養液に入れて、封入しています。

https://youtu.be/eCXBNWuNODI?t=6m40s

時間が経過してから、ピペットに溶液を取り出して分析に回します。

https://youtu.be/eCXBNWuNODI?t=7m12s

96時間後にとった溶液を蛍光X線分析した結果が示されます。

https://youtu.be/eCXBNWuNODI?t=7m28s

結果、セシウムは検出されず、バリウムが検出されると言っています。

以上

この動画は以下になります。動画の中の音声はロシア語のようでさっぱり分かりませんが、英語のキャプションが付いているので内容をある程度理解できます。

動画全体として、放射性のCs-137を非放射性のバリウムに変換するとして説明されていますが、実験に使われているセシウムの扱い方を見ると、非放射性のセシウム化合物を使っているように見えます。ヴィソツキー博士の以前の発表でも、非放射性セシウムからバリウムへの変換を報告していたので、おそらく、この動画の実験でも非放射性のセシウム化合物を扱っているのだろうと推測します。

以下、時系列で大まかな見どころを示します。

https://youtu.be/eCXBNWuNODI?t=20s

最初に出てくるのはBreakTrough Technologies社のCommercial DirectorであるJulia Minakova氏です。この方の名前を初めて知りました。商用化を考えている企業だとすると、非常に興味深いですね。

https://youtu.be/eCXBNWuNODI?t=2m42s

ここから実験の紹介です。半減期30年が270日になると書いてあります。

https://youtu.be/eCXBNWuNODI?t=2m58s

Murygina V.P. , PhD of biological scienceが登場して、培養液の準備をしています。

セシウムとして紹介される白い粉が出てきます。非放射性の炭酸セシウムあたりを想像します。

https://youtu.be/eCXBNWuNODI?t=5m5s

Sergey Gaidamaka, Chief engineerが登場して、微生物を培養液に入れて、封入しています。

https://youtu.be/eCXBNWuNODI?t=6m40s

時間が経過してから、ピペットに溶液を取り出して分析に回します。

https://youtu.be/eCXBNWuNODI?t=7m12s

96時間後にとった溶液を蛍光X線分析した結果が示されます。

https://youtu.be/eCXBNWuNODI?t=7m28s

結果、セシウムは検出されず、バリウムが検出されると言っています。

以上

2016年11月27日日曜日

モスクワで開かれた常温核融合の研究会

EGO OUTの記事で知りました。2016年11月24日にモスクワのPeople's Friendship Universityで常温核融合の研究会が行われ、その資料とビデオが公開されたとのこと。(以下の記事の日付はタイプミスだと思います)

プログラム部分を抜粋したのが以下です(赤字は引用者によります)。微生物やレーザ照射による核変換の話題があったのが、たいへん興味深い点です。

元の情報は以下にあります。Google翻訳の精度が上がったので、日本語訳を載せています。

以上

プログラム部分を抜粋したのが以下です(赤字は引用者によります)。微生物やレーザ照射による核変換の話題があったのが、たいへん興味深い点です。

1. 16.00-16.10 Alexander Alexeevich Prosvirnov (VNIIAES- All Russia Sxientific Researh Institute for the Atomic Electrostation) News in Cold fusion and LENR

2. 16.10-16.50 Stepan Nikolaevich Andreev (Dr. Phys-Math, Inst General Physics, Moscow), Alla Kornilova,(Dr. Lomonosov State Univ), Vladimir Alexandrovich Koshcheev (All Russia Scientific Research Institute for inorganic Materials named after Bochvar) "Non-linear quenching of radioactivity of Cs-137 in biological systems and at laser ablation in liquids"

3. 16.50-17.20 Yuri Nikolaevich Bazhutov(Dr. Phys-Math, Kurchatov Inst, Moscow) Thermal Generator based on plasma elctrolysis giving more than 200% excess energy

4. 17.20-17.50. Alexander Georgevich Parkhomov (Dr. Phys-Math, Moscow) Low Energy Nuclear reactions in nickel-hydrogen systems"

5. 17.50-18.20. Anatolii Ivanovich Klimov (Russian Academy of Science, Moscow) Plasmoidal sources of energy and the transmutations of chemical elements.

6. 18.20-18.50. Discussions of the experts

元の情報は以下にあります。Google翻訳の精度が上がったので、日本語訳を載せています。

以上

Financial Times誌がWoodford's Investment社による約50億円の常温核融合投資をレポート

Financial Times誌が英国の投資会社Woodford's Investment社がIndustrial Heat社に約50億円($50M)を投資していたことを報じました。要するに、ロッシ氏の常温核融合装置E-Catの将来性に約50億円を賭けたということです。

実は登録が面倒でこの記事の本体を読んでいないのですが、内容を簡潔にE-Cat Worldが以下の記事にまとめてくれています。

E-Cat Worldの記事によると、FT誌の記者は常温核融合に非常に懐疑的な書き方をしているようです。自分で深く調べないと分からないでしょうから、これは仕方ないとして、ロッシ氏が出したコメントが興味深いです。

以上

実は登録が面倒でこの記事の本体を読んでいないのですが、内容を簡潔にE-Cat Worldが以下の記事にまとめてくれています。

E-Cat Worldの記事によると、FT誌の記者は常温核融合に非常に懐疑的な書き方をしているようです。自分で深く調べないと分からないでしょうから、これは仕方ないとして、ロッシ氏が出したコメントが興味深いです。

Andrea Rossiこのコメントによると、Woodford's Investment社の人間が2015年に2回、ロッシ氏の常温核融合発熱プラントを訪れたそうです。そして、2回目の訪問の最後には、ロッシ氏に対してお祝いの言葉「 Congratulations, Dr Rossi, we saw great stuff here」を述べたそうです。

November 25, 2016 at 10:43 PM

Roslyn Abrams:

Woodford visited the plant during the test in February 2015 and in September 2015: when they invested 50 million dollars in IH the sole license and intellectual property that IH had was the one of Leonardo Corporation. The top level officers that Woodford sent to visit the plant during the test had at their disposal the first and the second querterly report made by the ERV. The fourth and last quarterly report, as well as the third, were substantially equal to the first and the second. IH has also paid the invoices related to the first, the second and the third report of the ERV. Eventually, they did not pay the fourth report, because they said it was not correct. But it was equal to the former three, related to the period during which IH collected funds from their investors. At the end of the second visit to the plant of 1 MW during the test, in September 2015, the senior officer of Woodford said to me the following precise words: ” Congratulations, Dr Rossi, we saw great stuff here”.

Warm Regards,

A.R.

以上

2016年11月21日月曜日

WCEC会議でのFrancesco Celani博士の講演資料

2016年11月1日~4日にジュネーブでWCEC(World Clean Energy Conference)の会議が行われたとのこと。

この会議の中で、Francesco Celani博士とNicolas Chauvin氏が常温核融合(LENR)研究の近況を報告したとのメディア・リリースが出されています。

この報告書が以下のURLにて公開されています。

http://www.hydrobetatron.org/files/316---Pres.-WCEC-2016D1_Pubb.pdf

骨子は以下のページにあります。Celani博士は私見と断った上で、日本-中国-インドは連携する可能性があると見ているようで、このグループとの連携を将来の取りうる候補の一つに挙げています。

この資料では各国の常温核融合研究の状況を概観してくれているのが、全体状況の理解の助けになります。ちなみに日本は常温核融合研究の最も盛んな国として認識されています。

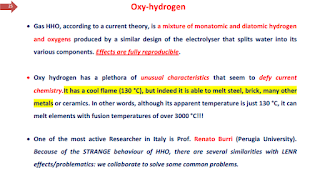

また、最後の方にある以下のページはたいへん興味深い。特にHHOガスについて1ページを使って言及しています。HHOガスの奇妙な振る舞いにはLENRとの類似点があると指摘しています。

以上

この会議の中で、Francesco Celani博士とNicolas Chauvin氏が常温核融合(LENR)研究の近況を報告したとのメディア・リリースが出されています。

この報告書が以下のURLにて公開されています。

http://www.hydrobetatron.org/files/316---Pres.-WCEC-2016D1_Pubb.pdf

骨子は以下のページにあります。Celani博士は私見と断った上で、日本-中国-インドは連携する可能性があると見ているようで、このグループとの連携を将来の取りうる候補の一つに挙げています。

この資料では各国の常温核融合研究の状況を概観してくれているのが、全体状況の理解の助けになります。ちなみに日本は常温核融合研究の最も盛んな国として認識されています。

また、最後の方にある以下のページはたいへん興味深い。特にHHOガスについて1ページを使って言及しています。HHOガスの奇妙な振る舞いにはLENRとの類似点があると指摘しています。

以上

2016年11月4日金曜日

2016年10月30日日曜日

「日経テクノロジー展望2017 世界を変える100の技術」に凝集系核反応

日経BP社から「日経テクノロジー展望2017 世界を変える100の技術」という本が刊行されました。

題名の通り、世界を変える100の技術について1つずつ概要を説明した本です。その最後の100番目の項目に「凝集系核反応」が取り上げられています。

目次は以下のようになっており、第7章の最後に100「凝集系核反応」が挙がっています。早速、Kindle版を購入して「凝集系核反応」の部分だけ読みました(笑)。おそらく、このブログを読んでおられる方々には既知の情報だと思いますので、100番目の項目だけが目当てなら買うまでもないでしょう。ただ、こういった一般的な書籍に凝集系核反応(常温核融合)が登場してきたのは素晴らしいことだと思います。今後の日経BP社の取り組みに期待します。

以上

題名の通り、世界を変える100の技術について1つずつ概要を説明した本です。その最後の100番目の項目に「凝集系核反応」が取り上げられています。

目次は以下のようになっており、第7章の最後に100「凝集系核反応」が挙がっています。早速、Kindle版を購入して「凝集系核反応」の部分だけ読みました(笑)。おそらく、このブログを読んでおられる方々には既知の情報だと思いますので、100番目の項目だけが目当てなら買うまでもないでしょう。ただ、こういった一般的な書籍に凝集系核反応(常温核融合)が登場してきたのは素晴らしいことだと思います。今後の日経BP社の取り組みに期待します。

以上

「みらい創造ひろばin丸の内」に吉野英樹社長が登壇して常温核融合を議論

日経BP社がエコッツェリア協会と共同で開催する「みらい創造ひろばin丸の内」というイベントに、グリーンプラネット社代表取締役社長の吉野英樹氏が登壇して「常温核融合による理想的なエネルギー社会」について議論するとのこと。

以下のページから案内文を引用します。

吉野英樹社長は、2017年2月22日に登壇されるそうです。

案内文から引用します。

ちなみに、案内文では「水を燃料にした」と表現されていますが、正しくは水素を燃料の一つとして使う・・・という所ではないかと思います。分かりやすく表現するための工夫なのでしょう。

以上

以下のページから案内文を引用します。

そこで日経BP社では、エコッツェリア協会と共同で、将来の社会を描くための議論の場として「みらい創造ひろばin丸の内」を開催することにしました。全10回で、題材とするテーマは毎回変わります。それぞれ、その分野での知見や技術、経験を持つ企業や学術研究機関、自治体などの担当者をゲスト(みらい創造人)として招いて話題を提供していただき、その後参加者同士で議論を交わします。将来像を描くことで、新しいビジネスのヒントを得る場として、またネットワークづくりの場としてお役立ていただければ幸いです。

吉野英樹社長は、2017年2月22日に登壇されるそうです。

案内文から引用します。

【常温核融合による理想的なエネルギー社会】常温核融合は科学技術の観点から注目されることが多いのですが、自律分散型で超安価なエネルギー源を実現することから、我々の社会全体に大きな影響を及ぼします。我々の社会がどう変わるかを論点とする議論は非常に面白い思考実験だと思います。こういった議論が日本でも盛り上がっていくことを期待したいと思います。

半永久的に電気を供給する乾電池ができたら

<ディスカッションテーマ>

もし、常温核融合が実現したら、エネルギーの仕組みはどれだけ変わるのでしょうか。

水を燃料にした発電装置が各家庭に設置され、送電線はいらなくなり、乾電池は半永久的に電力を供給し、電気自動車はどこまででも走り続ける。

コストは大幅に下がり、電気代を考えなくてよいほどの理想的なエネルギー社会が実現したら、どんなことが起きるか議論します。

ちなみに、案内文では「水を燃料にした」と表現されていますが、正しくは水素を燃料の一つとして使う・・・という所ではないかと思います。分かりやすく表現するための工夫なのでしょう。

以上

2016年10月23日日曜日

ICCF20-A55 Hidemi Miura's poster and short presentation

ICCF20のポスターセッションにて三浦秀美(Mr. Hidemi Miura)氏が使われたポスターとプレゼンテーション資料を以下に置きました。快く公開を許可してくれた三浦氏に感謝します。

題名: States of Hydrogen, Oxygen or Magnesium Atom in or with Cubic Ice Crystal-like Water Clusters

この発表は、不思議な性質を持つ(もしかすると核変換を起こしているかもしれない)オオマサガス(OHMASA-GAS)の分子構造をコンピューターシミュレーションで検討したものです。従来の分析結果で、オオマサガスは水分子20個からなるクラスター構造を取っているのではないかと言われています。今回、三浦氏は、水分子20個のクラスターの内部には最大で3個までの水素原子が存在できることをコンピューターシミュレーションで評価したとの事。

以下が掲示されたポスターです。

以下は、ポスターと共に掲示されていた写真です。

左上: オオマサガスを生成しているところ。

右上: オオマサガスをタングステン鋼にあてて熱している際、鉛で遮蔽した写真を感光させた実績があるとの事で、その写真です。燃焼時に放射線が出ていた可能性があります。(残念ながら、この件は論文にはなっていないそうです)

左下: タングステンとグラッシーカーボンを熱している際の温度分布です。なぜこのような高熱が発生するのか理由が分かっていません。

右下: オオマサガスを発生させる装置を改良したもので元素変換実験をしている様子です。

以下はプレゼンテーション資料です。

以上

題名: States of Hydrogen, Oxygen or Magnesium Atom in or with Cubic Ice Crystal-like Water Clusters

この発表は、不思議な性質を持つ(もしかすると核変換を起こしているかもしれない)オオマサガス(OHMASA-GAS)の分子構造をコンピューターシミュレーションで検討したものです。従来の分析結果で、オオマサガスは水分子20個からなるクラスター構造を取っているのではないかと言われています。今回、三浦氏は、水分子20個のクラスターの内部には最大で3個までの水素原子が存在できることをコンピューターシミュレーションで評価したとの事。

以下が掲示されたポスターです。

以下は、ポスターと共に掲示されていた写真です。

左上: オオマサガスを生成しているところ。

右上: オオマサガスをタングステン鋼にあてて熱している際、鉛で遮蔽した写真を感光させた実績があるとの事で、その写真です。燃焼時に放射線が出ていた可能性があります。(残念ながら、この件は論文にはなっていないそうです)

左下: タングステンとグラッシーカーボンを熱している際の温度分布です。なぜこのような高熱が発生するのか理由が分かっていません。

右下: オオマサガスを発生させる装置を改良したもので元素変換実験をしている様子です。

以下はプレゼンテーション資料です。

以上

2016年10月10日月曜日

ICCF20-A91 Vladimir Vysotskii博士の微生物による核変換発表

ICCF20でのVladimir Vysotskii博士の発表がとても重要だとMFMPが評価しています。

題名は以下の通りで、メタンを生成する海泥に棲む好気性微生物によるセシウム133とセシウム137の核変換について述べたものです。

Biotransmutation of Cs133 and Biodeactivation of Cs137 by Aerobic Microorganisms of Methanogenic Sea Ooze (A 91) (20)

Vladimir Vysotskii (Kiev National Shevchenko University, Ukraine)

発表資料は、https://goo.gl/7gvkfd に公開されています。

実験結果を示すページは以下の通りです。セシウム133やセシウム137の量(あるいは放射線)が減少しているのが見て取れます。

結論のページには以下のように記述されています。福島での除染を加速するのに役立つのではないかとも書かれています。私には前提知識が不十分でチェルノブイリでの「シェルター」の話が良く分からないのが残念です。

CONCLUSIONS

以上

題名は以下の通りで、メタンを生成する海泥に棲む好気性微生物によるセシウム133とセシウム137の核変換について述べたものです。

Biotransmutation of Cs133 and Biodeactivation of Cs137 by Aerobic Microorganisms of Methanogenic Sea Ooze (A 91) (20)

Vladimir Vysotskii (Kiev National Shevchenko University, Ukraine)

発表資料は、https://goo.gl/7gvkfd に公開されています。

実験結果を示すページは以下の通りです。セシウム133やセシウム137の量(あるいは放射線)が減少しているのが見て取れます。

結論のページには以下のように記述されています。福島での除染を加速するのに役立つのではないかとも書かれています。私には前提知識が不十分でチェルノブイリでの「シェルター」の話が良く分からないのが残念です。

CONCLUSIONS

- In conducted experiments the decrease in the concentration of radioactive reactor Cs137 isotope by 23% (average value ) and up to 40-70% (in the most optimal bioreactors) during 7-10 days was observed due to its transmutation into a stable isotope of barium

- For further stages (up to 100%) of Cs137 isotope transmutation it is necessary to make the operational changes to the composition of the nutrient medium during transmutation.

- The presented results show perspectives and effectiveness of radioactive Cs137 isotope deactivation and radioactive water purification during controlled growth of microbiological syntrophic association for industrial and environmental applications (e.g. for accelerated deactivation of radioactive water in Fukushima area).

- The results of an independent examination confirmed the correctness of our previous results on the deactivation of radioactive isotopes, previously conducted at the “Shelter” object in Chernobyl

以上

ICCF20-A82 田辺克明博士の発表

ICCF20での田辺克明博士(京都大学)の講演ビデオがMFMPによってYouTubeに投稿されています。題名は以下の通りです。

Plasmonic Concepts for Condensed-Matter Nuclear Fusion (A 82) (20)

Katsuaki Tanabe (Kyoto University, Japan)

サマリは以下のページに示されています。

田辺克明博士は、JCF16でも発表されています。テーマは、レーザ光によって引き起こされる表面プラズモン共鳴を利用した凝縮系核反応の促進だと理解しています。素人ながらたいへん興味深い研究だと思います。

また、「Plasmonic energy nanofocusing for high-efficiency laser fusion ignition」という題名の論文を発表されています。

http://iopscience.iop.org/article/10.7567/JJAP.55.08RG01/pdf

以上

Plasmonic Concepts for Condensed-Matter Nuclear Fusion (A 82) (20)

Katsuaki Tanabe (Kyoto University, Japan)

サマリは以下のページに示されています。

田辺克明博士は、JCF16でも発表されています。テーマは、レーザ光によって引き起こされる表面プラズモン共鳴を利用した凝縮系核反応の促進だと理解しています。素人ながらたいへん興味深い研究だと思います。

JCF16での田辺克明博士の2つ目の発表。レーザ光および表面プラズモン共鳴の利用による凝縮系核融合反応促進の検討という題名で、SPPによるエネルギー集中のレベルについて報告。たいへん面白く拝聴しました。#LENR pic.twitter.com/LLMWzfCCSu— 浅学俊郎 (@sengakut) 2015年12月13日

また、「Plasmonic energy nanofocusing for high-efficiency laser fusion ignition」という題名の論文を発表されています。

http://iopscience.iop.org/article/10.7567/JJAP.55.08RG01/pdf

以上

微生物による元素変換実験の報道

MFMPがロシアの記事について短く報じてくれています。2016年4月にKornilova/Vysotskii博士らの微生物による元素変換(生体核変換:Biological Transmutation)の追試が行われたとの事です。

元はロシア語の記事なので、Google翻訳で英訳して、そこから引用します(日本語訳の質が良く無いので)。たいへん興味深い報道です。

以上

元はロシア語の記事なので、Google翻訳で英訳して、そこから引用します(日本語訳の質が良く無いので)。たいへん興味深い報道です。

According to Alla Kornilova, she is able to transform one species to another. Well, for example, radioactive - in a non-radioactive, that is, thus solving the problem of nuclear waste. And it can still get a very rare isotopes (1 gram worth hundreds of thousands of dollars), which are critical to medicine, nuclear energy, space instrumentation. Their industrial production - a resource for the country's prosperity.Alla Kornilova氏が放射性および非放射性元素の核変換を主張しているようです。

Everything happens so. The radioactive isotope cesium-137 (half-life 30 years) was added to the special biological culture. After 14 days, the concentration of radioactive cesium is reduced by 23 percent. In similar experiments with stable Cesium-133 Cesium solution disappears and appears barium compound that is converted into one another! The quantity proportional to the amount of barium cesium disappeared.セシウム137を特別な微生物培養地に添加したところ、14日間で23%の低減が見られたようです。同様に安定元素であるセシウム133について試したところ、セシウムが減ってバリウムが増えたようです。

Then Kornilovoj technology got in the book "Methods of producing isotopes", where among the four methods described, and it turned out to be. In 1996, the year of the 10th anniversary of Chernobyl, theoretical scientist who worked with Kornilov, Professor, Head of the Department of Mathematics and Theoretical Radiophysics of the Kyiv National University Radiophysics Faculty. Shevchenko Vladimir Vysotsky addressed to the Institute of Nuclear Physics in Kiev, with a proposal to try to conduct an experiment on liquid radioactive waste. Two experts from the institute experimented in the laboratory "Shelter" Chernobyl. According to Kornilov, these experiments showed that the 30 years half-life of radioactive cesium were reduced to ... 250-300 days, that is, the reaction would be accelerated as the 30-35 times!Komilov教授によると、30年の半減期を持つ放射線セシウム(たぶんセシウム137でしょう)の半減期を250~300日間に短縮できたとのこと。これが既にICCF等でも発表されているヴィソツキー博士の実験と同じかどうかは良く分かりません。

According Kornilova, it works today are interested in America, Italy, France. The Indian experience with iron-57 was successfully repeated at the Institute in Chennai.Kornilova氏によると、鉄57の元素変換実験については、インドのチェンナイ工科大学?で追試されているようです。

以上

LookingForHeatにロッシ氏の手法で実験するためのコツが掲載

LookingForHeatのサイトに「ロッシ氏の手法を紐解く:金属水化物内で常温核融合を引き起こす実践的な手法」(勝手な和訳)が掲載されています。

以上

ABSTRACT常温核融合は簡単にできるという誤解がありますが、実は、様々なテクニックを駆使して素材や条件を整えてやる必要があるのはウォッチャーには広く認識されていると思います。また、金属のナノパウダーを使ったり、真空・高温などの条件が必要になるので、素人には危険という側面もあります。目次には以下のような項目が並んでいます。

In this paper, the author describes the fundamental requirements to induce Cold Fusion or Low Energy Nuclear Reactions (LENR) inside of the crystal lattice structure of metals capable of absorbing hydrogen – such as nickel, palladium, platinum, titanium, and titanium. Practical considerations are provided for the preparation of powders (particularly nickel) in such a manner to allow for high levels of hydrogen loading. Furthermore, stimulation processes are discussed and how they relate to various methods of inducing the exit of hydrogen from the nickel lattice beyond the rate at which hydrogen may desorb. A unified concept is presented that provides a logical framework to guide replicators as they work towards reproducing the, “Rossi Effect.”

- Transition Metal Choice and Additives

- Nickel Surface Cleaning

- Nickel Interior Cleaning – Degassing

- Pre-Loading of Hydrogen

- Slow Heating Of Active Reactor

- Preparation for Thermal Shock Event

- Electromagnetic Stimulation

- High Temperature Work

以上

2016年10月9日日曜日

ICCF21は2018年6月に米国Raleithにて開催

Cold Fusion Timesのページに、Dr. Jean Paul BiberianによるICCF20参加レポートの英訳版が掲載されています。その中に、次回ICCF21の開催について言及がありました。

また、2017年5月にイタリアのシエナでワークショップが開催されるとのこと。

以上

The day ended with the traditional gala dinner. On this occasion, it was announced that ICCF21 be held in June 2018 in Raleigh, North Carolina, organized by Industrial Heat. There will also be a workshop in Siena in Italy in May 2017.これによると、ICCF21は、2018年6月に米国ノースカロライナ州Raleigh(ローリー)にて開催されるとのこと。驚いた事に、主催者はIndustrial Heat社です。

また、2017年5月にイタリアのシエナでワークショップが開催されるとのこと。

以上

ICCF20は19カ国から150名の参加でした

10月2日~7日の1週間、仙台で開かれていた国際常温核融合学会第20回大会 ICCF20 が盛況のうちに終了しました。

事務局として多大な貢献をされたクリーンプラネット社のFacebookに以下の投稿がありました。19か国から約150名の参加者があったとの事。私は1日だけ参加させていただきましたが、活発な質疑応答が行われる良い学会でした。

この学会は、欧州・米国・アジアの3極での持ち回り開催となっており、アジア地区には、日本の他に、ロシア・中国・韓国・インドに開催実績があります。だいたい、1年半の間隔で開催されているので、次の日本開催は20年後くらいになるかもしれません。今回参加できたのは幸運だったと思います。

運営に尽力いただいた、岩村康弘先生、笠木治郎太先生ほか東北大学電子光理学研究センターのメンバーの方々や、協賛組織の方々に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

以上

事務局として多大な貢献をされたクリーンプラネット社のFacebookに以下の投稿がありました。19か国から約150名の参加者があったとの事。私は1日だけ参加させていただきましたが、活発な質疑応答が行われる良い学会でした。

この学会は、欧州・米国・アジアの3極での持ち回り開催となっており、アジア地区には、日本の他に、ロシア・中国・韓国・インドに開催実績があります。だいたい、1年半の間隔で開催されているので、次の日本開催は20年後くらいになるかもしれません。今回参加できたのは幸運だったと思います。

運営に尽力いただいた、岩村康弘先生、笠木治郎太先生ほか東北大学電子光理学研究センターのメンバーの方々や、協賛組織の方々に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

以上

登録:

投稿 (Atom)