この記事には納得できない点が多々あるのですが、最も気になったのは、阿部宣男博士と岩崎信博士によるナノ銀による放射線低減実験では全く対照実験がなされていないかのような記載があった事です。「対照実験が皆無である」という題名の節に以下のように書かれています。

<引用開始>発表1では、試料Aが試料Bの対照実験となっ ています。しかし、発表予稿中に、試料Aを測定した結果は書かれていませんし、試料Aと試 料Bの比較も行われていませんでした。発表2と3では、ナノ銀を担持させていない溶液等を用いた結果との比較が必要であるところ、そのような実験をしたという記述はありませんでした。

阿部氏の実験では対照実験が行われていないた め「ナノ銀を担持させた材料を加えたら放射能が減った」という測定結果が得られたとしても、それがナノ銀の効果であるという結論を出すことができません。<引用終了>この「対照実験が皆無である」という認識は間違いです。私自身、発表予稿だけでは分からなかったので、直接、阿部宣男博士に連絡して色々な実験データを見せていただきましたが、条件が許す限り丁寧に対照実験が行われており、そのデータも取られていました。

更に、2014年7月7日に行われた第51回 アイソトープ・放射線 研究発表会で、岩崎信博士が以下の題名で口頭発表しており、その中で、対照実験との対比についても説明しています。

1a-III-01 4-5nm銀粒子の土壌中の134Csと137Csおよび加理肥料中の40K放射能低減効果

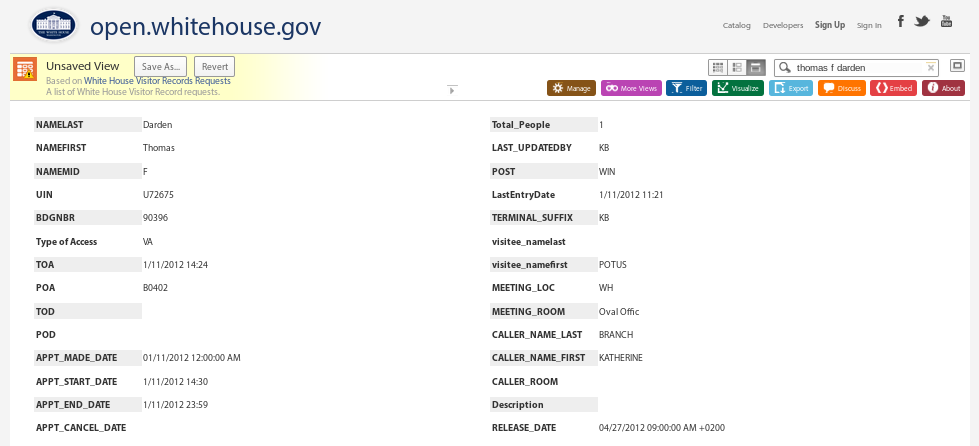

見えにくくて恐縮ですが、以下の写真はその時の発表資料を撮影したものです。ナノ銀コラーゲン液を使ったB試料に対して、唯のコラーゲン液を使った対照実験用にA試料を用意し、その放射線低減を比較しているのが分かります。

この点について、Twitter上で、著者の天羽優子氏とやりとりする機会がありました。以下のように、対照実験が行われている事を納得いただけたようです。

対照実験の有無やそれを公表しているかについては、阿部宣男博士や岩崎信博士に問い合わせれば直ぐに分かった筈ですが、実際には問い合わせはなかったそうです。通常、雑誌に記事が載る時には、カウンターコメントを取ったり、裏付け取材をするのが必須だと思うのですが、「理科の探検」誌では、そうではないようです。

この点について編集長の左巻健男氏に以下のようなツイートをしてみたのですが、左巻健男氏からは何も返事をいただけず、逆に左巻健男氏からブロックされてしまいました。

板橋区ホタル生態環境館とナノ銀除染を週刊誌がちゃんと取材して調査報道してくれるのは歓迎だな。左巻健男編集長のRikaTan誌にナノ銀の記事が出たときには、岩崎博士にも阿部博士にも取材が無かったらしいので驚いた。— 浅学俊郎 (@sengakut) 2016年5月18日

https://t.co/KdMVhlfXX3

以上