常温核融合を報道しているスウェーデンのジャーナリストMats Lewan氏が、新著「An Impossible Invention」のためのWebサイトで重大な記事を公開しました。ICCF-18の会議にライブ中継され、Mats Lewan氏が立ち会ったデフカリオン社のHyperion反応炉のデモ(2013年7月23日)では、出力の熱量測定に問題があり、実際にはHyperionから過剰熱が発生していなかった可能性があると報じています。

この報道の元となった評価レポートは、イタリアのMose社の元CTOであるLuca Gamberale氏が書いたものです。Mose社は、デフカリオン社と共同でジョイントベンチャーのデフカリオン・ヨーロッパ社を起こした会社です。

http://animpossibleinvention.files.wordpress.com/2014/05/dgt-faulty-demo-140502-english.pdf

このレポートで指摘された測定誤差が非常に大きいので、デフカリオン社のこれまでの取組みに対する信頼性をも揺るがす大事件となっています。レポートによると、このデモが終わった後に、同じ設定で、Hyperion反応炉を切った状態で動作させたところ、2.5kWの入力に対して約17kWの出力を得たとのこと。過剰熱があったのかどうか全く分からなくなりました。

元々デフカリオン社は、ロッシ氏のE-Catを販売する計画を持っていた会社で、ロッシ氏とは共同記者会見まで開いた経緯があります。しかし、その後、ロッシ氏とは喧嘩別れして、独自の常温核融合炉Hyperionを開発する道を選びました。

デフカリオン社はこれまでHyperionの実験データの詳細を公開した事がありません。そのため、Hyperionの動作については誰も検証しようがない状態でした。しかし、仕様書や論文は発表してきており、プライベートな他者評価も行なっていると発表していたので、私は、結構信頼できると考えてきました。しかし、今回の事件で、信頼度は全く分からなくなったと思います。それにしても、当初、胡散臭いと思われていたロッシ氏が、完全な第三者検証によって大きな信頼を勝ち得たのと対照的な状況になりました。デフカリオン社が、早く信頼性のあるデータや第三者評価結果を出してくれるよう望みます。

以上

2014年5月18日日曜日

2013年10月28日月曜日

デフカリオン社のHyperion R5の実験結果&理論仮説プレプリント公開

デフカリオン社がICCF-18の際に行った公開デモ(と同じ実験?)の結果と、その理論的な説明を記した論文(プレプリント)が公開されました。

以下のPeterさんのブログからリンクされています。著者の一人のJohn Hadjichristos氏はデフカリオン社のCTOだと思います。

http://egooutpeters.blogspot.ro/2013/10/a-seminal-new-paper-about-new-energy.html

❏引用開始

EGO OUT

Thursday, October 24, 2013

A SEMINAL NEW PAPER ABOUT NEW ENERGY.

The ICCF-18 paper:

"Theoretical Analysis and Reaction Mechanisms for Experimental Results of Hydrogen-Nickel Systems" by Yeong E. Kim and John Hadjichristos can be accessed from now at

http://www.physics.purdue.edu/people/faculty/yekim/ICCF-18-JCMNS-KH-Pre-1.pdf

I consider this paper of paramount importance, both by what it says and by the new ways it opens, trends it suggests- it is a (the) genuine New Wave in New Energy opus.

I hope you will approach it with a positive/open minded attitude; your questions and comments focused on the paper are welcome.

Peter

❏引用終了

Hyperion R5の(詳細は省かれた)設計図が載っています。以下の記述を見ると、含まれているニッケル粒子の大きさは、実は5マイクロメーター程度のようです(ニッケルパウダーと言ってますが、ナノパウダーを使っているのではなく、もっと大きな粒を使っている)。但し、このニッケル粒子は、特別な方法で結晶構造を調整されているようです(これはICCF-17の時に発表された論文に出てきた)。

>The Hyperion reactor contains a reactor core of Ni metal foam with many empty cells with average diameter of ~200 microns (μm). Each core is filled with Ni powders of ~ 5 microns (μm). Ni grains had been modified following a proprietary method as described in [1]. The core is supported with a ceramic structure and mu metal layers.

デフカリオン社は、最初はロッシ氏のE-Catを商品化する方向で動いていたのに、途中で袂を分かち、独自の反応炉を開発し始めた経緯があります。そのため、E-Catの秘密を盗んだのではないかとの疑惑を言う人もいたのですが、少なくともHyperionの起動メカニズムはE-Catとは全く別物になっています。

以下の記載によると、タングステンとTZMの電極に定期的にkHz間隔で10〜24kVの電圧をかけて放電させているようです。ヒーターで温める初期温度は、179℃以上と、意外に低い温度です。

>The triggering of the reactions is performed by a HV DC pulsed discharge between W and TZM electrodes (10-24kV, 60-110mA) at a kHz pulse range. This periodic triggering follows the initial pre-heating of the active material at temperature higher than 179℃, using electric heat resistors embedded in the reactor’s structure as in shown in Fig. 1.

水素ガスの代わりにアルゴンガスを使う対照実験系も組まれています。

>Overall cross checking of the system’s performance was performed with a control test using the same system, operating with identical input and coolant flow parameters, except replacing only the H2 gas with Ar gas at the same initial pump-in pressure.

熱量測定の結果は以下の通り。

正実験系:

COP= 3.08

Consumed: 2359 Wh

Produced: 7257 Wh

対照実験系:水素ガスの代わりにアルゴンガスを使用

COP=0.524

Consumed: 5563 Wh

Produced: 2918 Wh

ガンマ線は観測されなかったと言ってます。ただ、実験データが取られたのは5月6日?と違う実験のような気がするのですが・・?

>3.2 Radiation measurements

>As shown in Fig. 4, no gamma rays outside the energy range of 50 keV–300 keV have been observed from the experiments with the Hyperion R-5 reactor (data are from iso-parabolic calorimeter experiment carried out on May 6, 2013).

今回の実験のハイライトである強力な磁場の測定については以下のように記されています。

・毎回の起動サイクルの間、約18cmの距離での測定で、0.6から1.6テスラという強い磁場が観測された。(磁場の強さの比較については以下が参考になります)

http://ja.wikipedia.org/wiki/磁場の比較

・この磁場は、電流を切った後も3〜4秒持続した。

>3.3. Magnetic field measurements

>After each triggering duty cycle (the triggering sequences producing excess heat), the magnetic fields at ~18 cm from the reactor at all three locations rose from ~0.6 Tesla to ~1.6 Tesla (DC peak) during each reaction period. Such anomalous peak signals were maintained for approximately 3-4 sec after the HV currents were cut off.

また、同位元素については、偶数番号のニッケル(58、60、62、64)が過剰熱を生成する一方、ニッケル61は過剰熱を生成しないと述べられています。

>3.4. Even-isotope effect measurements

>It was reported by Hadjichristos et al. [1] that the Hyperion reactor with each of even isotopes of Ni (58Ni, 60Ni, 62Ni, and 64Ni) produced excess heat as described in sub-section 3.1, while the odd Ni isotope 61Ni did not, even though all single isotope crystals were treated using the same preparation and triggering protocols.

This type of experiments will be repeated, using the real time mass spectrometer described in [28].

以上

❏補足

TZMとは、チタンジルコニアモリブデンというモリブデン合金の事のようです。

http://www.vacs-precision.com/molybdenum-and-its-alloys-tzm.html

タングステンの元素記号がTungstenとは似ても似つかぬWなのが不思議だったのですが、WikipediaにWの由来が以下のように記されていました。

>タングステン (tungsten) とは、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語で「重い石」という意味である。元素記号の W はドイツ語の Wolfram にちなむ(エルヤル兄弟の命名もここから)。これは、タングステン鉱石(鉄マンガン重石)wolfart から来ており、これがスズ鉱石の中に混入すると、スラグを作ってスズの精製を阻害することから、スズを狼のようにむさぼり食べるという意味で名づけられた[3]。

Mu-metalとは、77%のニッケル、16%の鉄、5%の銅、2%のクロム(又はモリブデン)からなる合金で、高い透磁率を持つのが特長とのこと。

http://en.wikipedia.org/wiki/Mu-metal

2013年5月12日日曜日

デフカリオン社へのインタビューから見える常温核融合に取り組まないリスク

カナダのバンクーバーに移転したデフカリオン社は、昨年夏のNIWeek 2012とICCF-17で常温核融合装置Hyperionの発表を行なって以降、目立ったニュースもなく、沈黙しているかのようでした。このデフカリオン社のCEOであるAlex Xanthoulis氏とコミュニケーション&ビジネス開拓ディレクタのSymeon Tsalikoglou氏へのインタビュー記事がPESNの4月4日版に載りました。

このインタビューの内容が興味深いものだったので、簡単に要点をまとめます(赤色は私が付けました)。

この記事を読んでいる経営者や投資家のみなさん、常温核融合が世間に認知されてからでは遅いかもしれません。技術評価に着手すべき時が来ています。騙されたり、失望に終わったりするかもしれない? そうですね、そういったリスクは無いとは言えません。しかし、手をこまねいて見ていて着手が遅れるリスクはどんどん大きくなっています。早く可能性に気がついてください。

このインタビューの内容が興味深いものだったので、簡単に要点をまとめます(赤色は私が付けました)。

- 8月に開かれるナショナルインスツルメンツ社のイベントNIWeek2013に実働デモを出展し、技術的なプレゼンテーションを行う。CEOのAlex氏は、ナショナルインスツルメンツ社CEOのJames Truchard氏の物心両面の支援に感謝している。

- 7月にミズーリ大学で開催されるICCF-18では、準備が難しいためデモは行わず、プレゼンテーションのみを行う。

- バンクーバー市長は、2020年までにバンクーバー市を世界で最もグリーンな都市にする目標をもっており、デフカリオン社にも良い環境である。CEOのAlex氏は若い頃、バンクーバー市で過ごした事があり、支えてくれる友人も多い。

- 過去2年間、デフカリオン社は技術ライセンスに興味を持つ約450社からアプローチを受けてきた。その中から対象を20社以下に絞り込み、常温核融合技術の様々な適用を検討している。その20社の分野は以下の通り:

Water Desalination (淡水化)、Boilers、Trains、Ships、Airplanes、Satellites、Cars、Motorcycles、Hotels、District Heating、Mining、Telecommunications Towers、IT、Metals、Cements、Pipes、Tires - デフカリオン社のビジネスは、製品の販売ではなく技術の販売。

- 但し例外もあって、造船が盛んなギリシアでは、デフカリオン社自身が適用を考えていた。1万8千トンから2万トンの大型貨物船は、毎日2万ドル相当の燃料を消費する。しかし、デフカリオン社の技術(常温核融合)を使えば、このコストは500ドル/日にまで下がる。つまり40分の1だ。

- Alex氏は、この技術を使った新しい原子力発電所のコストは12分の1になると予想している。1キロワット時あたり約0.35セントになるとの予想だ。

- このユニットが家庭のコジェネレーション発電に用いられたとすると、550平方メートルの家の光熱費は半年で300ドルになるだろう。

- 反応炉の燃料は少なくとも半年は持つ。テストしているモジュールの一つは8ヶ月を過ぎてなおも動いている。

- もう一つ、デフカリオン社自身が適用を行なっているのは淡水化だ。これは、Alex氏とSymeon氏のお気に入りのプロジェクトだ。世界中の人々に手頃な価格で水を提供できるだろう。エネルギー費用がネックになっているので、この技術が役に立つ。

- 自動車への適用は欧州最大の自動車会社が取り組んでいる。

- テレコム系への適用は、産業最大級の企業のうちの一社が取り組んでいる。

- 飛行機についても同様だ。

- これらの大企業のうちの一社が、今後6ヶ月以内にこの技術について大きな発表を行う予定だ。最初の商用製品は、2014年の上半期に出てくるだろう。

- デフカリオン社は提携の前に、その分野に同様の適用計画がない事を確認しており、各提携はその分野について排他的になっている。

- ある米国の企業が、デフカリオン社の技術を6ヶ月にわたって評価した。その結果、危険な放射線は出ておらず、若干のガンマ線は観測されるが家庭用トースターより弱い位だったとレポートしている。

- バンクーバーの本社では約20名の従業員が働いており、世界中に設立した7箇所の研究開発拠点では約17名が働いている。

この記事を読んでいる経営者や投資家のみなさん、常温核融合が世間に認知されてからでは遅いかもしれません。技術評価に着手すべき時が来ています。騙されたり、失望に終わったりするかもしれない? そうですね、そういったリスクは無いとは言えません。しかし、手をこまねいて見ていて着手が遅れるリスクはどんどん大きくなっています。早く可能性に気がついてください。

以上

2012年10月24日水曜日

デフカリオン社の第三者検証結果公表と謎のリーク

デフカリオン社が、かねてから約束していた第三者による検証レポートのプレリミナリ版を公開しました。今日は中身に触れる余裕がありませんが、ざっと状況を振り返ってみます。

公開されたドキュメントは2つ。一つは、検証結果のエグゼクティブサマリです。このレポートを書いた人名は黒塗りされて伏せられています。しかし、実は、公開当初のドキュメントでは、この黒塗り部分のテキストをコピーして、メモ帳に貼り付けると、隠された人名がいとも簡単に分かるようなものになっていました。

もう一つのドキュメントは、詳細な検証方法と結果レポートです。これは、手書きサインの入った文書をスキャンしたもののようです。

検証の様子を伝える動画(2本)も同時に公開されました。

さて、先ほどのエグゼクティブサマリを書いた人物の名前はNASAに勤める「Michael Nelson」氏でした。Forbes誌のMark Gibbs記者が早速取材し、Nelson氏が検証にNASAとして参加したのではなく、New Energy Foundation社の依頼で参加した事が明らかになっています。

更に、どういう経緯か把握できていませんが、このNelson氏が書いた「Executive Summary of visit to Defkalion Headquarters, Athens Greece March 2nd – 6th」という、デフカリオン社の秘密文書が漏洩しました。

http://ecatnews.com/wp-content

この中には、ロッシ氏のE-Catとデフカリオン社のHyperionの技術的な相違が詳しく述べられており、非常に興味深い内容になっています。私が特に興味を惹かれたのは、以下の一文です。どうもカリウム(Potassium)が謎の触媒の一つと言っているように見えます。

5) Use of the catalyst Potassium as well as other unknown ingredients is required.

以上

公開されたドキュメントは2つ。一つは、検証結果のエグゼクティブサマリです。このレポートを書いた人名は黒塗りされて伏せられています。しかし、実は、公開当初のドキュメントでは、この黒塗り部分のテキストをコピーして、メモ帳に貼り付けると、隠された人名がいとも簡単に分かるようなものになっていました。

もう一つのドキュメントは、詳細な検証方法と結果レポートです。これは、手書きサインの入った文書をスキャンしたもののようです。

検証の様子を伝える動画(2本)も同時に公開されました。

Calorimetry setup

Triggering the reaction

さて、先ほどのエグゼクティブサマリを書いた人物の名前はNASAに勤める「Michael Nelson」氏でした。Forbes誌のMark Gibbs記者が早速取材し、Nelson氏が検証にNASAとして参加したのではなく、New Energy Foundation社の依頼で参加した事が明らかになっています。

更に、どういう経緯か把握できていませんが、このNelson氏が書いた「Executive Summary of visit to Defkalion Headquarters, Athens Greece March 2nd – 6th」という、デフカリオン社の秘密文書が漏洩しました。

http://ecatnews.com/wp-content

この中には、ロッシ氏のE-Catとデフカリオン社のHyperionの技術的な相違が詳しく述べられており、非常に興味深い内容になっています。私が特に興味を惹かれたのは、以下の一文です。どうもカリウム(Potassium)が謎の触媒の一つと言っているように見えます。

5) Use of the catalyst Potassium as well as other unknown ingredients is required.

以上

2012年9月3日月曜日

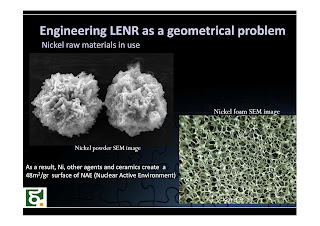

デフカリオン社の論文に見るHyperionの動作

デフカリオン社は、NIWeek 2012とICCF-17で、開発中の常温核融合装置Hyperionの実現方法に関する論文とスライド(発表資料)を公開しました。これらの原本はデフカリオン社が再開したフォーラムからアクセスできるようになっています。

論文は以下のようにまとめられています。

スライドは以下のようになっています。

この中で素人ながら面白かった点を以下に挙げます。

まず最初に、常温核融合を起こす準備として、水素分子(H2)を水素原子に分離し、励起された状態にするために、プラズマ放電を使っていると書かれています。これはロッシ氏のE-Catでは言及された事のない方式です。論文から引用します(赤字は引用者による)。

以下は、Hyperionの発熱テスト結果です。これを見ると、反応装置内部の温度は180℃〜849℃、外部に取り出せる温度は65℃〜616℃となっています。COP(効率)は、最大で22倍となっており、非常に良いパフォーマンスを発揮しているように見えます。

また、以下はテストを行う前後のNAEの成分分析のようです。特に太字で示された元素について量が変化しており、核変換を示唆するデータだと見ているようです。私は専門家ではないので、この分析の妥当性やレベルの高さは良く分かりませんが、全体として詳細に分析されており、理論詳細は不明でも、どうやれば反応を制御できるかを解き明かしているように思えます。

論文は以下のようにまとめられています。

スライドは以下のようになっています。

この中で素人ながら面白かった点を以下に挙げます。

まず最初に、常温核融合を起こす準備として、水素分子(H2)を水素原子に分離し、励起された状態にするために、プラズマ放電を使っていると書かれています。これはロッシ氏のE-Catでは言及された事のない方式です。論文から引用します(赤字は引用者による)。

Molecular Hydrogen (H2) needs to “break” to its atomic form. Several chemical, electrochemical and plasma methods are available. In Hyperion reactors the atomic H has to be “excited” to its Rydberg state. Its electron’s trajectory becomes elliptic, so the atom behaves like a dipole. Such dipoles can be polarized and “guided” to a target. At first, we introduced the plasma ignition method (DC pulsed at 24KV/22mA at some KHz) to produce glow discharges in a high pressure (2-8bar) hydrogen envelope, by use of specially shaped tungsten and TZM electrodes, resulting in the above.次に、ニッケルパウダーを使っているのですが、そのまま使うと常温核融合反応には「稠密すぎる」との判断で、何らかの方法でより疎な結晶構造に変換しているようです。論文から引用します。

We realized that nickel crystals (raw material of 5 microns powder) were “too dense” to act in a LENR reaction, as we desired. We introduced a method to turn the Ni Face Centered Cubic crystals close to a C4 or a Pm3m structure, removing all of the face atoms and some Ni atoms in the edges, using a proprietary technique.で、このような処理の結果、ニッケルの表面は、1グラム当たり48平方メートルの広大な面積を持つようになると。ちなみに、このような環境をNAEと呼んでいるようで、大きなキーワードとして論文に使われています。プレゼン資料から引用します。

As a result, Ni, other agents and ceramics create a 48m2/gr surface of NAE (Nuclear Active Environment)その後、常温核融合反応を起こすまでの手順が書かれた後、その結果がまとめられています。

以下は、Hyperionの発熱テスト結果です。これを見ると、反応装置内部の温度は180℃〜849℃、外部に取り出せる温度は65℃〜616℃となっています。COP(効率)は、最大で22倍となっており、非常に良いパフォーマンスを発揮しているように見えます。

また、以下はテストを行う前後のNAEの成分分析のようです。特に太字で示された元素について量が変化しており、核変換を示唆するデータだと見ているようです。私は専門家ではないので、この分析の妥当性やレベルの高さは良く分かりませんが、全体として詳細に分析されており、理論詳細は不明でも、どうやれば反応を制御できるかを解き明かしているように思えます。

以上

2012年7月31日火曜日

メモ:常温核融合研究者とベンチャーが集うNIWeek 2012

Vortex-lのメーリングリストにいつも有用な投稿をしてくれているAkira Shirakawaさんが、NIWeek 2012での常温核融合関連の講演やイベントをまとめてくれました。

今日も時間がないので、英文をそのまま引用して、私のコメントを日本語でつけました。Akira Shirakawaさん、ありがとうございました。

To vortex-l

Hello group,

As you might know, there are several segments dedicated to LENR and LENR commercialization during the upcoming yearly National Instrument event "NIWeek" [1], 2012 edition. Daniele Passerini took the time to list them on his blog. I've copy/pasted them in this post as well. This is shaping up to be an extremely interesting and influential event for LENR followers.

Passerini also mentioned that Francesco Celani will show a couple surprises for LENR supporters which will be shown during NIWeek and ICCF17. Could they be related to his collaboration with the Kresenn Ltd. company I talked about in a different thread?

※イタリアの常温核融合ブロガーであるPasserini氏は、Celani博士がNIWeekとICCF-17でサプライズを見せるだろうと言ってます。Kresenn Ltd.と関係あるかもしれません。

We'll see soon, I guess.

http://22passi.blogspot.it/2012/07/a-niweek-si-parla-di.html

* * * * * * *

Panel Discussion: The Quest for Alternative Energy - Anomalous Heat Effect (a.k.a. Cold Fusion)

※当初、Keynote Speechだった筈ですが、パネルディスカッションに変更されています。登場メンバーには、北村晃博士、高橋亮人博士、McKubre博士(SRI)、ロバート・ダンカン博士(ミズーリ大学)、Robert Godes博士(Brillouin Energy社)といった豪華な顔ぶれが含まれています。

Date: Martedì 07/08/12 (Ballroom E)

Durata: 1 ora (4:45 PM - 5:45 PM)

Abstract: Several labs around the world are trying to replicate the phenomenon known as “cold fusion.” While the term has evoked controversy, many research facilities have observed over 200 instances of intense heat. This demonstrates either an unknown physical event or a need for better measurement and control tools. In both cases, NI can provide the tools to accelerate innovation and scientific discovery. The Big Physics and Science Summit brings together experts to discuss these anomalous heat effects, the status of theoretical research, experimental results, and the prospect of commercializing this technology for daily energy needs.

NIWeek Speaker:

Akira Kitamura 北村晃博士

Akito Takahashi, Technova Inc. 高橋亮人博士

Andrea Aparo, Senior Advisor R&D - Ansaldo Energia Spa

Michael McKubre, Energy Research Center - SRI International, USA

Robert Duncan, Vice Chancellor for Research - University of Missouri, USA

Robert Godes, President and Chief Technology Officer - Brillouin Energy Corp., USA

* * * * * * *

Status of CMNS/CF/LENR Research at Kobe-Technova

※これは高橋亮人博士の発表です。

Data: mercoledì 08/08/2012 (Ballroom E)

Durata: 30 minuti (3:30 PM - 4:00 PM)

Abstract: The Kobe-Technova team has worked to elucidate the underlying physics of anomalous heat evolution effects in deuterium (D) and protium (H) gas-loaded nano-metal-compound systems. Basic tools are the twin D(H) gas-loading equipment and the supporting theoretical modeling by the TSC multibody fusion theory. Using various Pd-based and Ni-based nanofabricated samples, the team has reproducibly observed anomalous heat effects with isotopic differences using time-dependent (dynamic) data of thermal-power evolutions, D(H)/metal-atom loading ratios, and their temperature dependence (for Ni-based cases).

NIWeek Speaker:

Akito Takahashi, Technova Inc.

* * * * * * *

Commercialization of LENR Technology

※常温核融合の商用化に関する講演で、Brillouin Energy社のGodes社長の登壇です。

Data: mercoledì 08/08/2012 (Ballroom E )

Durata: 30 minuti (4:00 PM - 4:30 PM)

Abstract: In the quest for alternative energy, researchers have tried to understand the intense heat release of Pd-D or Ni-H reactions. By understanding the physics behind this lower energy nuclear reaction (LENR) phenomenon, researchers can control the reaction. Discover how Brillouin Energy Corporation has demonstrated control over the reaction, who the early adopters are likely to be, the types of systems that will be commercialized, and the applications these systems will address.

NIWeek Speaker:

Robert Godes, President and Chief Technology Officer - Brillouin Energy Corp

* * * * * * *

Big Physics and Science Poster Session

※ポスターセッションにも多くの常温核融合研究者が揃っています。デフカリオン社から多数参加するほか、サプライズがあると言うCelani博士、NANORのHagelstein博士が参加しています。

Date: mercoledì 08/08/12 (Ballroom E)

Durata: 1 ora (4:45 PM - 5:45 PM)

Abstract: Review the technical papers, projects, and research work of scientists and engineers from different labs and commercial companies such as LNLS (Brazil), Los Alamos National Laboratory, MagiQ Technologies, Oak Ridge National Laboratory, and Phoenix Nuclear Labs. Learn control and instrumentation best practices through one-on-one conversations with over 15 authors.

NIWeek Speaker:

Alexandros Xanthoulis, Defkalion

Andrew Hammond, MagiQ Technologies

Arun Veeramani, National Instruments

Barry Hutt

Cary Long

Casey Lamers, Controls Engineer - Phoenix Nuclear Labs

Chad Evans, Big Physics Systems Engineer - National Instruments

David Potter, National Instruments

Francesco Celani, INFN

Frank Gordon

Gene Flanagan

George Xanthoulis, Defkalion

Ignazio Piacentini, ImagingLab

James Pogge, Tennessee Technological University

James Dunn, Defkalion

John Hadjichristos, Defkalion

Lizarazo Juan Sebastian

Peter Hagelstein, MIT

Piyush Joshi, Brookhaven National Laboratory

Simone Primavera, Tri Alpha Energy

Symeon Tsalikoglou, Defkalion

Thierry Debelle, Principal Systems Engineer - National Instruments

Tim Ziemba, Eagle Harbor Technologies

Fancesca Sarto, ENEA

Vittorio Violante, ENEA Frascati Research Center

* * * * * * *

Cheers,

S.A.

[1] http://www.ni.com/niweek/

今日も時間がないので、英文をそのまま引用して、私のコメントを日本語でつけました。Akira Shirakawaさん、ありがとうございました。

To vortex-l

Hello group,

As you might know, there are several segments dedicated to LENR and LENR commercialization during the upcoming yearly National Instrument event "NIWeek" [1], 2012 edition. Daniele Passerini took the time to list them on his blog. I've copy/pasted them in this post as well. This is shaping up to be an extremely interesting and influential event for LENR followers.

Passerini also mentioned that Francesco Celani will show a couple surprises for LENR supporters which will be shown during NIWeek and ICCF17. Could they be related to his collaboration with the Kresenn Ltd. company I talked about in a different thread?

※イタリアの常温核融合ブロガーであるPasserini氏は、Celani博士がNIWeekとICCF-17でサプライズを見せるだろうと言ってます。Kresenn Ltd.と関係あるかもしれません。

We'll see soon, I guess.

http://22passi.blogspot.it/2012/07/a-niweek-si-parla-di.html

* * * * * * *

Panel Discussion: The Quest for Alternative Energy - Anomalous Heat Effect (a.k.a. Cold Fusion)

※当初、Keynote Speechだった筈ですが、パネルディスカッションに変更されています。登場メンバーには、北村晃博士、高橋亮人博士、McKubre博士(SRI)、ロバート・ダンカン博士(ミズーリ大学)、Robert Godes博士(Brillouin Energy社)といった豪華な顔ぶれが含まれています。

Date: Martedì 07/08/12 (Ballroom E)

Durata: 1 ora (4:45 PM - 5:45 PM)

Abstract: Several labs around the world are trying to replicate the phenomenon known as “cold fusion.” While the term has evoked controversy, many research facilities have observed over 200 instances of intense heat. This demonstrates either an unknown physical event or a need for better measurement and control tools. In both cases, NI can provide the tools to accelerate innovation and scientific discovery. The Big Physics and Science Summit brings together experts to discuss these anomalous heat effects, the status of theoretical research, experimental results, and the prospect of commercializing this technology for daily energy needs.

NIWeek Speaker:

Akira Kitamura 北村晃博士

Akito Takahashi, Technova Inc. 高橋亮人博士

Andrea Aparo, Senior Advisor R&D - Ansaldo Energia Spa

Michael McKubre, Energy Research Center - SRI International, USA

Robert Duncan, Vice Chancellor for Research - University of Missouri, USA

Robert Godes, President and Chief Technology Officer - Brillouin Energy Corp., USA

* * * * * * *

Status of CMNS/CF/LENR Research at Kobe-Technova

※これは高橋亮人博士の発表です。

Data: mercoledì 08/08/2012 (Ballroom E)

Durata: 30 minuti (3:30 PM - 4:00 PM)

Abstract: The Kobe-Technova team has worked to elucidate the underlying physics of anomalous heat evolution effects in deuterium (D) and protium (H) gas-loaded nano-metal-compound systems. Basic tools are the twin D(H) gas-loading equipment and the supporting theoretical modeling by the TSC multibody fusion theory. Using various Pd-based and Ni-based nanofabricated samples, the team has reproducibly observed anomalous heat effects with isotopic differences using time-dependent (dynamic) data of thermal-power evolutions, D(H)/metal-atom loading ratios, and their temperature dependence (for Ni-based cases).

NIWeek Speaker:

Akito Takahashi, Technova Inc.

* * * * * * *

Commercialization of LENR Technology

※常温核融合の商用化に関する講演で、Brillouin Energy社のGodes社長の登壇です。

Data: mercoledì 08/08/2012 (Ballroom E )

Durata: 30 minuti (4:00 PM - 4:30 PM)

Abstract: In the quest for alternative energy, researchers have tried to understand the intense heat release of Pd-D or Ni-H reactions. By understanding the physics behind this lower energy nuclear reaction (LENR) phenomenon, researchers can control the reaction. Discover how Brillouin Energy Corporation has demonstrated control over the reaction, who the early adopters are likely to be, the types of systems that will be commercialized, and the applications these systems will address.

NIWeek Speaker:

Robert Godes, President and Chief Technology Officer - Brillouin Energy Corp

* * * * * * *

Big Physics and Science Poster Session

※ポスターセッションにも多くの常温核融合研究者が揃っています。デフカリオン社から多数参加するほか、サプライズがあると言うCelani博士、NANORのHagelstein博士が参加しています。

Date: mercoledì 08/08/12 (Ballroom E)

Durata: 1 ora (4:45 PM - 5:45 PM)

Abstract: Review the technical papers, projects, and research work of scientists and engineers from different labs and commercial companies such as LNLS (Brazil), Los Alamos National Laboratory, MagiQ Technologies, Oak Ridge National Laboratory, and Phoenix Nuclear Labs. Learn control and instrumentation best practices through one-on-one conversations with over 15 authors.

NIWeek Speaker:

Alexandros Xanthoulis, Defkalion

Andrew Hammond, MagiQ Technologies

Arun Veeramani, National Instruments

Barry Hutt

Cary Long

Casey Lamers, Controls Engineer - Phoenix Nuclear Labs

Chad Evans, Big Physics Systems Engineer - National Instruments

David Potter, National Instruments

Francesco Celani, INFN

Frank Gordon

Gene Flanagan

George Xanthoulis, Defkalion

Ignazio Piacentini, ImagingLab

James Pogge, Tennessee Technological University

James Dunn, Defkalion

John Hadjichristos, Defkalion

Lizarazo Juan Sebastian

Peter Hagelstein, MIT

Piyush Joshi, Brookhaven National Laboratory

Simone Primavera, Tri Alpha Energy

Symeon Tsalikoglou, Defkalion

Thierry Debelle, Principal Systems Engineer - National Instruments

Tim Ziemba, Eagle Harbor Technologies

Fancesca Sarto, ENEA

Vittorio Violante, ENEA Frascati Research Center

* * * * * * *

Cheers,

S.A.

[1] http://www.ni.com/niweek/

以上

2012年5月13日日曜日

デフカリオン社の実験風景と建設中の施設の写真

第三者評価を開始したニュースを流して以来、沈黙を守っているデフカリオン社が写真を公開しました。研究室での実験風景と建設中の施設の様子が写っています。

http://www.defkalion-energy.com/files/2012-05_StatusPicturesFinal.pdf

殆ど解説もなければ、実験データも公開されていないので、ここから具体的な何かを読み取ることはできないのですが、なかなか興味深い写真集です。PDFの各ページをイメージに落としたものを以下に掲載します。

最後の方に「工場の生産ライン」を企画しているかのような一文と写真があるのが意外でした。デフカリオン社はライセンスビジネスを目指しており、実際の装置の製造はライセンシーが担当するのだと思っていたからです。新たな雇用を生み出す可能性を見たギリシア政府あたりが、工場自体も運営するように頼んだとか、何か事情があるのではないかと勝手に勘ぐっています。マーケティングが開始される(とデフカリオン社が言っている)7月が来るのが楽しみです。

表紙:2012年5月の発行です。

デフカリオン社のオフィス:ギリシアのアテネにあります。

前書き:第三者評価と新しいテスト施設の準備状況を示すとあります。

Team Work Briefing

Demo Lab Set Up

水素の注入回路

電流の測定システム

測定装置

第三者による放射線計測

第三者による熱測定

反応装置の熱測定端子

反応装置

反応装置と冷却インターフェース

反応装置を遮蔽するボックス

第三者のガンマ線測定装置

テスト実行中

第三者の解析データ

第三者の実験結果

使用後の反応装置

反応装置の重量測定

ギリシャの北、Xanthiにある施設

建設中の研究所の検証施設

工場の生産ライン(企画中)

研究開発室(建設中)

デザインオフィス(準備完了)

マネジメントオフィス(準備完了)

購入する土地

最後

以上

http://www.defkalion-energy.com/files/2012-05_StatusPicturesFinal.pdf

殆ど解説もなければ、実験データも公開されていないので、ここから具体的な何かを読み取ることはできないのですが、なかなか興味深い写真集です。PDFの各ページをイメージに落としたものを以下に掲載します。

最後の方に「工場の生産ライン」を企画しているかのような一文と写真があるのが意外でした。デフカリオン社はライセンスビジネスを目指しており、実際の装置の製造はライセンシーが担当するのだと思っていたからです。新たな雇用を生み出す可能性を見たギリシア政府あたりが、工場自体も運営するように頼んだとか、何か事情があるのではないかと勝手に勘ぐっています。マーケティングが開始される(とデフカリオン社が言っている)7月が来るのが楽しみです。

表紙:2012年5月の発行です。

デフカリオン社のオフィス:ギリシアのアテネにあります。

前書き:第三者評価と新しいテスト施設の準備状況を示すとあります。

Team Work Briefing

Demo Lab Set Up

水素の注入回路

電流の測定システム

測定装置

第三者による放射線計測

第三者による熱測定

反応装置の熱測定端子

反応装置

反応装置と冷却インターフェース

反応装置を遮蔽するボックス

第三者のガンマ線測定装置

テスト実行中

第三者の解析データ

第三者の実験結果

使用後の反応装置

反応装置の重量測定

ギリシャの北、Xanthiにある施設

建設中の研究所の検証施設

工場の生産ライン(企画中)

研究開発室(建設中)

デザインオフィス(準備完了)

マネジメントオフィス(準備完了)

購入する土地

最後

以上

登録:

投稿 (Atom)

![Cold Fusion Gets a Little More Real [Updated] - Forbes http://www.forbes.com/sites/markgibbs/2012/10/20/cold-fusion-gets-a-little-more-real/2/](http://kwout.com/cutout/y/ur/h7/gyj_rou_sha_w400.jpg)